Hisao Moriya

@hisaom

Followers

1K

Following

4K

Media

337

Statuses

5K

「酵母細胞」を研究対象とする研究者。システムバイオロジーとかロバストネスとかをキーワードにしています。つぶやきは本業の業務の一環ではありません。

Okayama

Joined September 2009

Horie, Kitano, Tachibana, @ChiekoKoike et al. @Ritsumeikan_PR show that TRPM1 deficiency in ON bipolar cells produces retinal ganglion cell oscillations in association with rod bipolar cell axon remodeling and reduced ON bipolar cell outputs https://t.co/opQSw1j6L4

#Neuroscience

0

5

6

酵母遺伝学フォーラムFHA, 学生発表賞、会長賞、受賞おめでとうございます! https://t.co/I6bQ6hWIlC

0

3

7

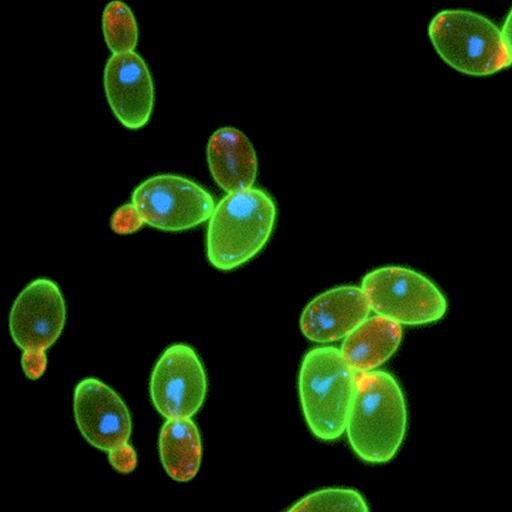

この研究で残されている最大の謎は、なぜ光らなくするとこんなに細胞がタンパク質を受け入れるようになるのかです。変化した蛍光タンパク質の物性が、細胞質の物性に影響を与えているのではないかと思っていますが、まだよく分かりません。

0

1

3

もともと細胞にある他のタンパク質の発現は余剰なタンパク質が増えた分だけ減りました。大きく減ったのは解糖系の酵素やリボソームタンパク質。代謝の変化も起きミトコンドリアが発達していました。また、rRNAとリボソームタンパク質の合成バランスが乱れたせいか、核小体の形成不全が見られました。

1

0

2

光る蛍光タンパク質では、全タンパク質の15%程度が限界なのに、光らなくすると45%くらいまで細胞が許容します。今回の論文では、この光らない蛍光タンパク質(mox-YG)が限界まで発現している酵母細胞の生理状態を調べました。

1

1

2

この研究は、筆頭著者の藤田さん(D2)が卒研で、タンパク質発現の限界を正確に測る方法を粘り強く確立したことから始まりました。蛍光タンパク質に、「蛍光を失なう変異」を導入すると、細胞がよりたくさん発現を許容するようになりました。

1

1

3

余剰なタンパク質が、細胞の全タンパク質の半分ほどまで発現したときの酵母細胞の生理状態を調べた論文がeLife誌に掲載されました。栄養枯渇による代謝のシフトや核小体の形成不全などが発生しています。 https://t.co/Nq6EEWsQA8

elifesciences.org

A neutrality index identifies mox-YG as a minimally cytotoxic protein, enabling ultra-high expression and uncovering key physiological consequences of protein burden.

3

21

112

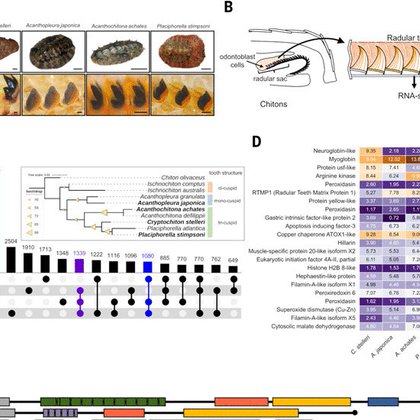

ヒザラガイの磁鉄鉱を沈着させる歯に着目したユニークな研究です。鉄結合能のある遺伝子の同定から鉄沈着まをおっています。自分はイメージング系に参画しました。本学の農学部の根本先生を中心にしたスゴイ成果です。是非ご一読いただければ幸いです。 https://t.co/eghKvite1Y

science.org

Nature builds multiscale mineral structures with impressive mechanical properties through spatially and temporally orchestrated organic-mineral assembly. One example of regulated mineralization is...

0

21

51

Looking for fun in a nice place for next summer? Then, join us at the Yeast 2025 meeting! Save the date: 21-24 July 2025 Registration and abstract submission are now open!

0

13

20

頑張って「システム生物学って何だったんですか?」の後編大反省会に間に合うように執筆・公開しました。 前篇と合わせて御覧ください。 後編: https://t.co/6DeteSt0r2 前編: https://t.co/hzRUeO6FBt

#MBSJ2024

3

93

266

分子生物学会でのシンポジウム「システム生物学大反省会」が話題だけど,システム生物学の起源と言えば,ロトカじゃないのかね.誰も言及しないけど,彼の「物理的生物学の原理」(1924)こそ,システム生物学宣言じゃないの?ああ,ちょうど今年はセンテニアルじゃないか!

0

4

12

明日が大反省会なので、前に公開した「システム生物学って何だったんですか?(前編)」を再掲します。私も現地参加します。楽しみです。#MBSJ2024

https://t.co/hzRUeO6FBt

zenn.dev

分子生物学会のプログラムが出ました! シンポジウム「システム生物学大反省会」では、黒田さん、近藤さん、金子さん、北野さんという超豪華メンバーに反省をいただき、北沢さん、上田さん、畠山さんら若手がそれを受けて講演、最後に全員での総合討論を予定しています! https://t.co/5B4wlh1T4h

0

11

67

分子生物学会最終日の明日(29日)16時46分からシンポジウム「システム生物学大反省会」を行います。福岡国際会場4Fの第5会場です。 #MBSJ2024

分生シンポ「システム生物学大反省会」をなぜ今行うのか? https://t.co/QWHeB1YCNu

0

11

23

本年度の年会で、一番「荒れる」シンポジウムになると思います。オーガナイザー側もどういう展開になるのか予測できません。是非会場に足を運んでライブ感を楽しんでいただければと思います。

1

0

0

すべての講演が見所ですが、特に近藤滋さんによる「ジンクピリチオン効果について改めて考える」、北野宏明さんによる「システムバイオロジー - AIのための科学、人間の科学ではない」は絶対このシンポジウムでないと聞けません。

1

0

1