kistenkasten723

@flute23432

Followers

391

Following

51

Media

9,160

Statuses

60,546

Explore trending content on Musk Viewer

Sunak

• 247466 Tweets

Garland

• 194244 Tweets

#ITVDebate

• 174627 Tweets

Halsey

• 95578 Tweets

Grabois

• 85483 Tweets

Chainsaw Man

• 52033 Tweets

Fujimoto

• 43127 Tweets

Denji

• 39738 Tweets

Laporta

• 36093 Tweets

Bancolombia

• 35992 Tweets

Harry Potter

• 35404 Tweets

Joey

• 34658 Tweets

Isabella

• 34293 Tweets

チェンソーマン

• 28969 Tweets

Bruno Fernandes

• 24011 Tweets

Peaky Blinders

• 22992 Tweets

Alcaraz

• 22104 Tweets

TRES DE FEBRERO

• 20719 Tweets

#TierraDeNadie13

• 16009 Tweets

Semih

• 15796 Tweets

Tsitsipas

• 12455 Tweets

週の真ん中

• 11807 Tweets

Kelvin

• 11628 Tweets

Siboldi

• 11422 Tweets

Julie Etchingham

• 11391 Tweets

Tigres

• 10775 Tweets

#اادفع_قبل_ارفع_ترند_θちб88ち8бち9

• 10541 Tweets

Last Seen Profiles

@y_psychologist

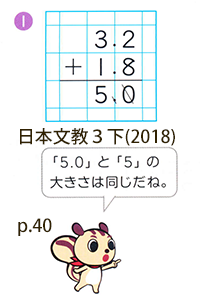

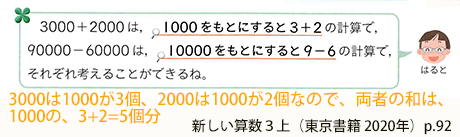

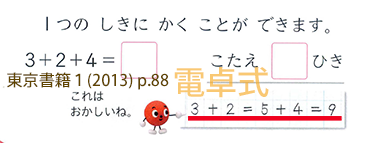

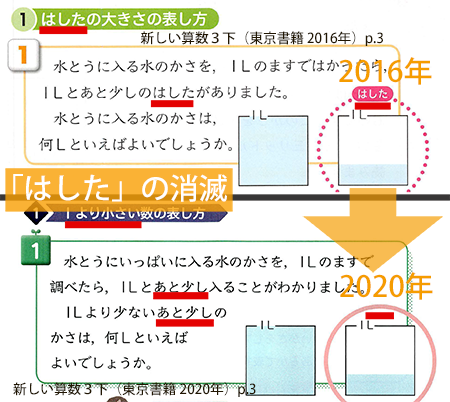

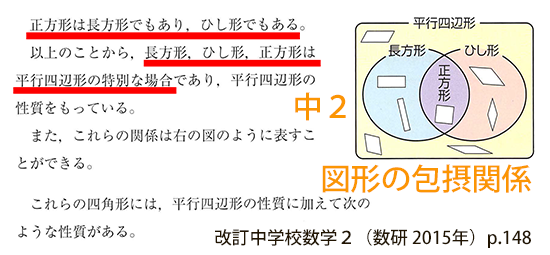

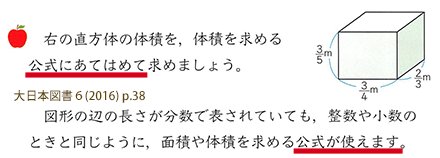

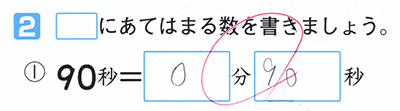

小学校では、小数は小3ではじめて学びます。最初は、小数は整数では表現できない半端な量を表す苦肉の策のように、導入されます。そのすぐ後で、小数の足し算ひき算の筆算を学習します。

8

26

305

@TeacherhaGreat

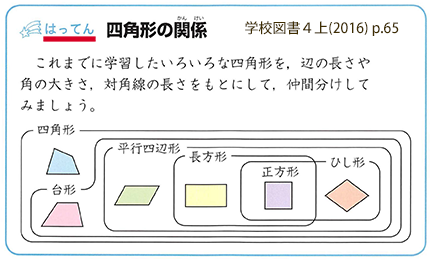

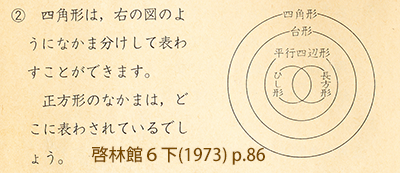

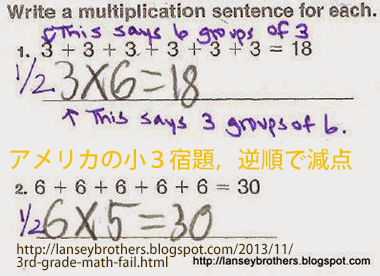

載っていると言えば、学校図書の教科書には載っています。「はってん」と書いてあるので、必修ではありませんが。なぜ、このような関係の図になるのかを、児童にもわかるように解説した記述はなく、私は無責任だと思います。

4

37

210

@y_psychologist

足し算の結果でてきた7.0のような小数が、実は、これまで学んできた整数の7と同じものであることを認識させるために、あえて、筆算時に、小数点委からのゼロを斜線/で消させています。

6

40

175

@Deathwink_ch

@QrmhPb4rtA6JxTH

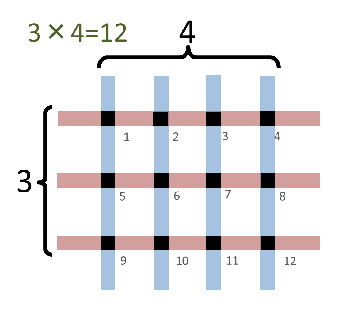

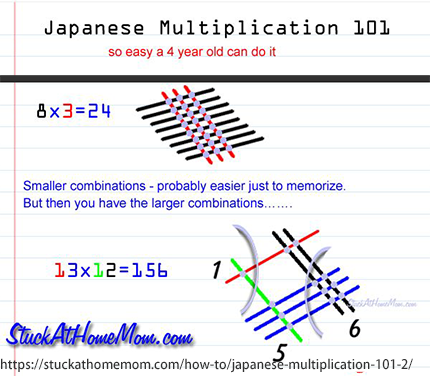

日本で使われていないのに、japanese multiplicationと呼ばれています。

2

21

144

@uts1_19_math

@Cl2_CHINO

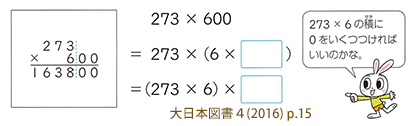

そのバツは教育的・課程的なもので、9.0≠9と主張しているのではなく、それどろこか、逆に、斜線を引くことで、9.0=9であることを学ばせているのです。小数を学習して何年も経って、整数が有理数の特別な場合であることがわかっている人には不要な教育上のルールです。

2

26

126

@taketo1024

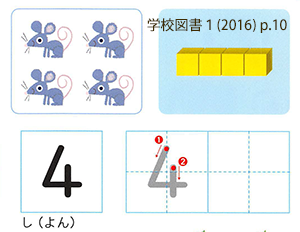

同級生が読めないと、落とし物が持ち主に届けられませんし、模範として掲示された作文を読��ません。宿題として提出されたノートは係りの人が、配って本人に戻しますが、そのとき、漢字が読めないと、戻せません。

22

3

125

@ymdev0609

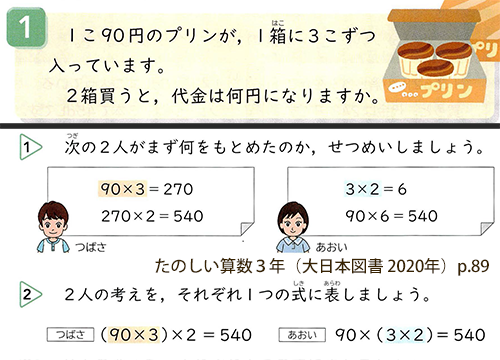

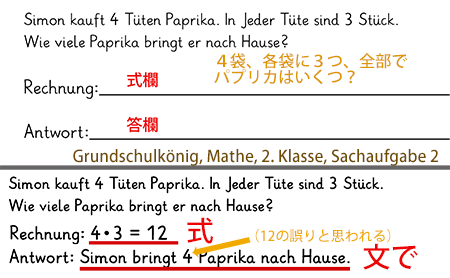

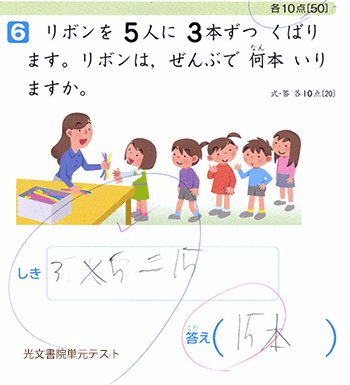

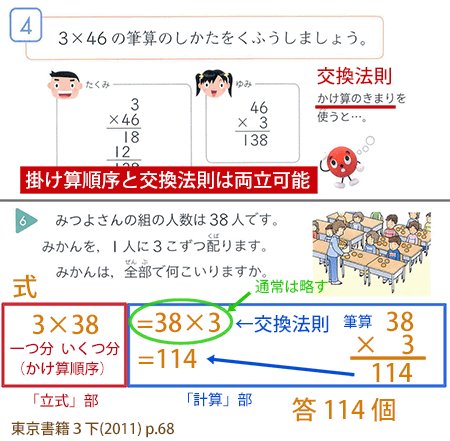

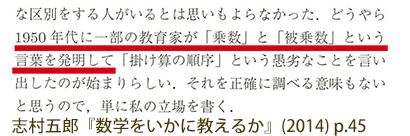

学校の試験では、原則ですが、文章題に与えられた数を使って式を立てるように求められます。この場合は答えが正しく求められましたが、その原則があると、間違っているときに、どこでどう間違えたのかの診断に役立つからです。

4

16

120

@uts1_19_math

@Cl2_CHINO

上記2016年の初耳学の番組で対象となった、3.9+5.1は、小数を学び始めた小3の筆算の計算問題です。小数はまず、1と2のあいだの半端な量を表す工夫(苦肉の策)として導入されます。

1

22

76

@uts1_19_math

@Cl2_CHINO

筆算では、答えの9.0が、それまで学んできた整数の9と同じものであることを確認させる意味で、小数点以下にゼロしかないときに、ゼロを斜線で消させています。もしこの指示に従えていないとバツになります。

5

25

76

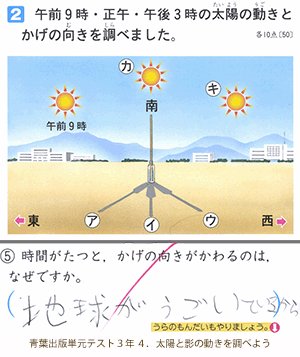

@midori_sawayaka

教科書は、太陽の位置の変化や校庭に立てた棒の影の動きを、地球を固定して説明しています。地球の自転と太陽との関係を立体的に考えるのは、小学生に難しいからでしょう。小学校の教師が、いまだに天動説を信じている、というわけでありません。

4

37

64

@y_psychologist

なお、有効数字を持ち出す人がいますが、1)有効数字は中1になってはじめて学びますし、2)算数・数学で出てくる数字は、測定値ではなく、誤差がない厳密値ですので、有効数字は適用できません。

1

14

64

@awaguni_deko8

その上の問題は、数字の書き方の問題になっています。4は、口座自動振替用紙などで使う、筆記体用の、つながっていない箇所がある4です。

このように、初等教育の段階では、科目は互いに独立しておらず、数字や、乗号などの記号をきれいに書く練習も、含まれています。

2

8

56

@uts1_19_math

@Cl2_CHINO

計算問題なのでとくに文脈はありません。しかし、文章題でも、算数や数学では、たとえば、池の幅が3.9mとあっても、はるさんが言っているように、それは測定値ではなく、厳密に3.9m、誤差なしの3.9mなのです。それに、有効数字は中1ではじめて学びます。有効数字はここでは関係がありません。

4

6

59

@midori_sawayaka

授業や教科書では、地球を固定して太陽の動きがどうなっているかを学んだのですから、授業の一環でも、地球を固定する設定は生きています。「地球が動いているから」という解答では、授業で習ったことがわかっていない、ということですので、バツになったも仕方ありません。

10

25

49

@midori_sawayaka

教科書には、「太陽が動くと、影の向きも変わります」と書かれています。ですから、「太陽が動く(位置を変化させる)から」というのが、正解です。というのも、単元テストは、授業の一環で、授業で習ったことを確認する目的でなされます。

2

29

47

@schoolfixtures

@YAMA_K666

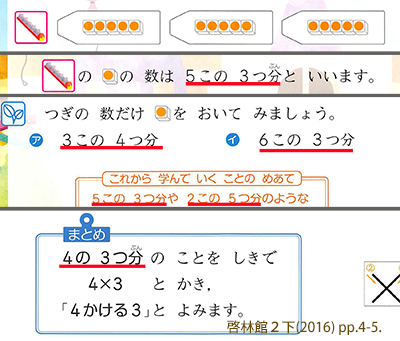

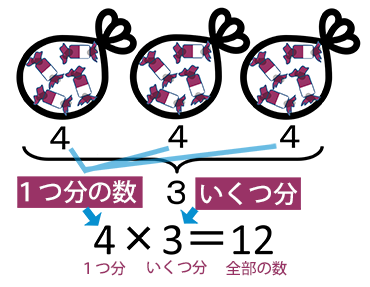

「~個の…つ分」という表現が独特ですが、これは啓林館の算数教科書で使われている表現です。かけ算とは、~個の…つ分を求める演算なのです。5個のまとまりが3つあり全部の数を求めるとき、5この3つ分と短く表現しています。

3

7

38

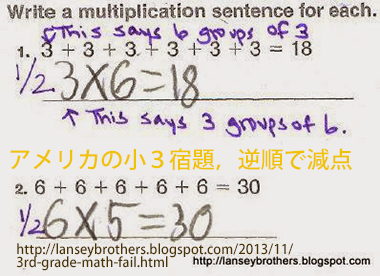

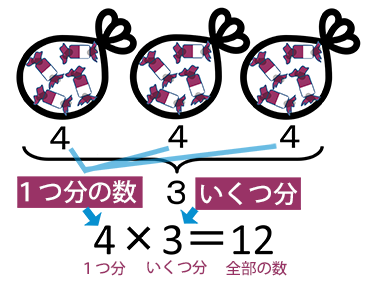

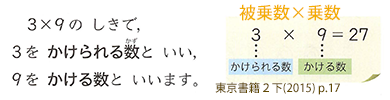

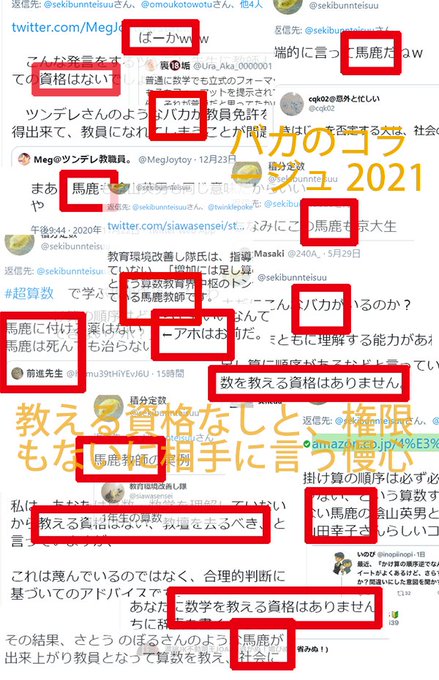

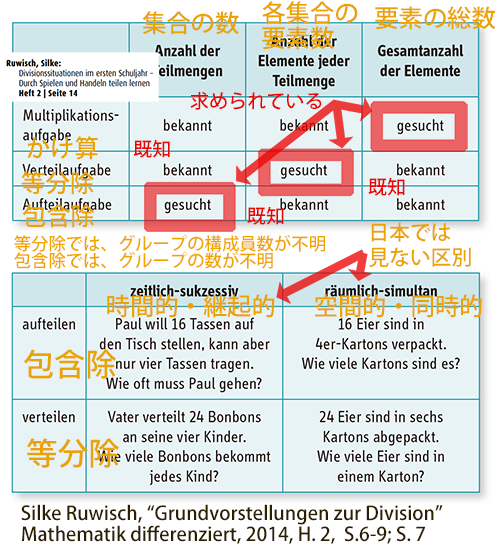

@iikyo2

算数では、かけ算は対称的な〈因数×因数〉ではなく、〈1つ分の数×いくつ分〉で教えられています。というのも、〈因数×因数〉は小学生に抽象的すぎるからです。〈1つ分の数×いくつ分〉だと、3個入りキャンディーの袋が4つ、のような日常的具体物でかけ算を教えられます。

1

2

36

@oberstein_hund

@gasnickj

@y_psychologist

もう一度繰り返します。

2)算数・数学で出てくる数字は、測定値ではなく、誤差がない厳密値ですので、有効数字は適用できません。

2

4

23

@nao_p_on

小学校では、かけ算は、同数グループがあったとき、各グループの構成員数(一つ分)とグループの数(いくつ分)から全部の数を求める演算として学び、式は

〈1つ分×いくつ分=全部の数〉

になると教わります。

2

5

23

@Deathwink_ch

@QrmhPb4rtA6JxTH

この「日本式かけ算」の例では、たいてい、1の位が1~3になっています。4以上でも、不可能ではありませんが、繰り上がりの処理が必要なせいで、ぐっと難しくなります。

1

6

22

@yasemete

食塩水の濃度の問題は、液体と固体が同時に出てくるせいか、割合の問題のなかでも難しいもので、中学入試の定番ですが、今は算数の教科書にはほとんど載っていません。フィンランドの中学生が、それよりはるかに、易しい割合の問題を1/3しか解けなかった、というわけですね。

1

10

21

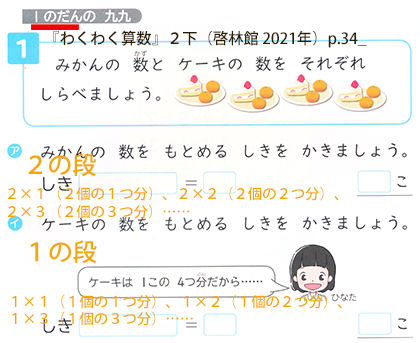

@schoolfixtures

@YAMA_K666

写真の問3は1の段からの出題です。2の段は、2×1(1皿ケーキ2切れの1皿分)、2×2(2皿分)……と続きますが、1の段は、1皿1切れのケーキで、皿の数を1つずつ増やしていきます。

1

1

21

@TeacherhaGreat

現代化の時代(1970年代)の教科書には、載っていました。ただ、「正方形が長方形[の一種]である」という、包摂関係を理解できたのは、少数の児童だけでした。

1

5

19

@TeacherhaGreat

このうよな包摂関係を理解するには、定義を分析して定義から一貫して考える能力が必要ですが、児童は、まだその能力が発展途上で、図形をその視覚的イメージで捉えようとするので、包摂関係の理解が難しいのです。

1

4

18

@yasemete

芳沢光雄氏は、記事や著書で、中3の全国学力テストで、ほぼ同じ食塩水の問題の正答率が1983年では、70%だったのに、2012年度では、52%に落ち込んだといったことを根拠に、日本の小中高生や大学生が、割合がわからなくなっている、数学力が落ちた、と嘆いています。

1

10

17

@oberstein_hund

@gasnickj

@y_psychologist

問題文に書いていなくても、事前に、実践的に繰り返し、指示されていました。

分数の計算で最終結果は既約分数にすることは教科書には書かれていますが、計算問題の1つ1つには書きません。書かれざる指示というものがあるのです。

6

3

17

@megane654321

フランス語圏やドイツ語圏では、答えは文で書かされます。単位・助数詞を付けるだけでは不十分です。文(数値+単位ないし助数詞)で書かせるくらいのほうが、それが問題状況に対する解であることを、意識させるのに効果的です。

1

3

17

@yasemete

このことと比較すると、ゆとり世代の中学生でさえも、52%も解けたというように読めます。ゆとり反動時代に学ぶ今日の日本の小中学生の数学能力は、芳沢氏が嘆くのは反対は、国際的には、とても高いということなのではないのではないでしょうか。

1

7

14

@nao_p_on

4×8だと、このかけ算概念で順序前提だと、8人いて、各人4枚ずつということになってしまうので、問題文の状況とは違ってしまいます。だから式はバツになりますが、かけ算は可換なので、答えは同じ32枚になります。だから、答え欄の答えはマルで採点されています。

1

0

15

@rin83128842

@taketo1024

習っていない漢字は、一部の例外を除き、読めないことが多いです。友達にきいてもわかりないことが多いです。名前に使う漢字には、特別な読み方をしていたり、異体字が使われていたりしますので、ますます困難です。

3

1

13

@mucchan115

@madfish19

@MitsuSeya

でも、最初は単純な2数だけしか含まない文章題から、3数以上を含む文章題に取り組み始めるときに、子どもたちが書きがちな式です。私は電卓式と呼んでいます。

2

8

13

@lalala_zola

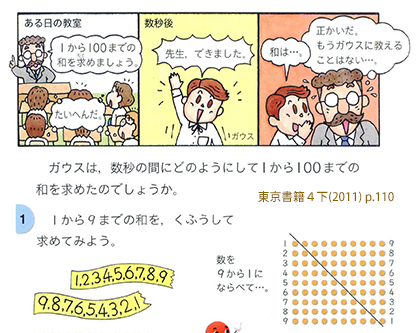

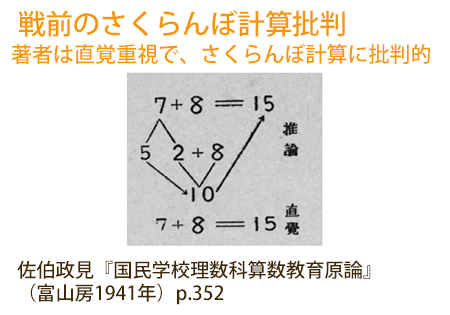

さくらんぼ計算は、英語では"Make 10 Strategy"と呼ばれます。つまり、それは10を作る方略。10を作れると、1つ上の位に1を立てる、という10進法の原理を学ぶためです。

0

4

13

@nao_p_on

小学生は文章読解力が発展途上なので、数の意味を把握しないまま、ともかく、かけ算の単元だからといった理由で、2つの数を掛けて答えを出そうとします。順序を設定することは、この憂慮すべき傾向に対する牽制となります。

1

0

13

@oberstein_hund

@gasnickj

@y_psychologist

小数の筆算では、テストに先立ち、授業中に書いたノートや板書でも宿題のドリルでも、このように小数点以下にゼロしか現れなかった場合は、斜線で引くように言われ、できていないときは直されていたはずです。

2

3

13

@midori_sawayaka

赤鉛筆でバツにされ、それで、テスト直しで、息子さんは「太陽のいちがかわる」と書き直します。「なぜ」ときかれたときは、「~から」と答えます。「から」が欠けているので、「かわる」は「かわるから」に、再訂正されました。

2

9

13

@yFMSpVAmu0WRNsV

1つ分の数は1あたり量とも言い、長いすの文章題では、長いす1基あたりにすわる子どもの数5人の5で、花飾りの文章題では、1人が作る花飾りの数2個の2です。これを乗号の前に置きます。

2

3

12

@nao_p_on

中学以上の数学では、かけ算は〈因数×因数〉で考えますが、小学校では、同数グループのような具体物の配列で学べる、非対称な〈1つ分×いくつ分〉で考えます。このかけ算の学習では、1つ分といくつ分をそれぞれ正しく把握できるかがポイントの1つです。

1

1

12

@PowerTiny1

@ushi3oo

@Don_Camacho__

@asak_

「公立でも、昔はこれに×を付けるなんてあり得なかった。」

掛け順論争参加者のあいだではよく知られている、1972年1月26日付けの朝日新聞記事によると、大阪の松原南小学校で、子どもが式が逆でバツの答案を持ち帰った保護者が、学校や教委、文部省に抗議したそうです。

2

0

12

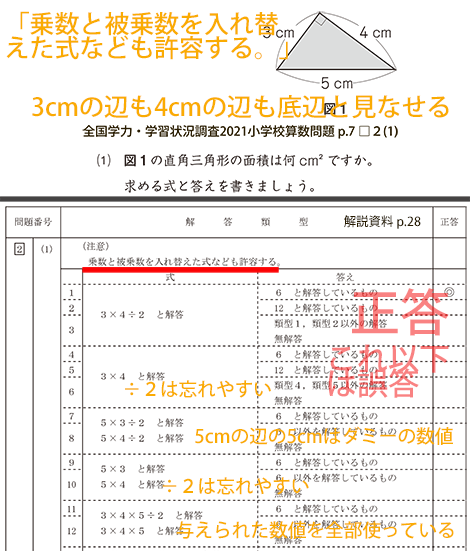

@SanchezK1016

これは、2021年度の全国学力テストの問題で、正答率が低かったことで話題になりました。1)高さが辺の長さになる直角三角形、2)斜辺が下向きで、高さが書かれていないように見える、3)ダミーの数値として斜辺の長さ5cmが与えられているなど、ひねりを入れる要因が重なったからだと思われます。

2

10

11

@sekai_tankyu

@syougo_saya10

@awaguni_deko8

コンパスの使うときのコツだとか、ノートの書き方とか、算数の学習のなかには、純粋に数学的でないことが多く含まれます。大人は、どうしても、純粋に数学的な視点からのみ、算数の採点を評価しがちですが、その視点は数学を上の学校で学ぶことではじめて獲得されるものです。

1

0

11

@sashishi_EN

学校のテストでは、計算としては合っていても、暗黙の(授業では言われていたけれど問題文には書かれていない)指示に従っていないという理由でバツになることがあります。バツは数学的・計算的バツとはかぎらず、教育的なバツもあるのです。

1

2

10

@sekai_tankyu

@syougo_saya10

@awaguni_deko8

また、児童自身が、筆算で自分で6と書いて、ゼロと誤認して答え欄にゼロと書いてしまう例もあります。これらのことは、学習上、そして、正確な計算をするうえでも、支障となります。

1

1

11

@sekai_tankyu

@syougo_saya10

@awaguni_deko8

算数という初等教育科目では、算数の学習や日常での計算に必要なことも、学びます。数字の書き方もその1つです。鉛筆で書く4と9、6と0は、字の乱れ具合や書き順によって、識別が不可能になることが多いのです。

1

1

10

@cocococococo777

小6が今年度受けた全国学力テストでは、辺の長さが3cm, 4cm, 5cmと与えられた直角三角形の面積を求める問題で、2割の児童が3×4×5ないし3×4×5÷2と答えていました。小6でも、〈底辺×高さ÷2〉の公式さえ身についていない児童が一定の割合でいます。

1

2

10

@masahiro_ono

それは、日本では、さくらんぼ計算で同様のことが教えられています。ひきざんのさくらんぼ計算には2つの方式があり、その1つが、上の写真に写っている減減法です。式で書くと、

12-8 =12-(2+6) =12-2-6 =10-6 =4

1

1

10

@ospf_area0

@CpgUwAUTee4DPoa

@mamiananeko

かけ算の順序が逆でバツの順序指導は、海外にも見られます。ツイッターでは、アメリカ、ドイツ、インドネシア、台湾、フィンランド、ベトナムの報告が上がっています。この採点をめぐって、激しい批判と論争が起きる点も似ています。

2

3

10

@tomo5dama

@sachimiriho

さちみりほ氏が言っているのは、単位のサンドイッチという、かけ算指導法としては、まったく正統的なもので、19世紀や20世紀の算術書に見られるものです。

1

2

10

@sashishi_EN

小学生は中学年くらいまでは、その身体的発達のゆえに、まっすぐな線を引くのが難しい子が多いので(娘さんは例外)、分数や筆算の横線を定規で引かせるのだと思います。横線が水平にまっすぐ引かれることで、縦の、垂直方向もそろい、桁がずれて計算ミスをするのを防げる、というわけです。

1

2

10

@caripso

注意しなければならないのは、この問いは、わり算の答えを求めるのではなく、答えを求めるときに使う九九の段を尋ねるものです。しかし、実際には、このことを忘れて、わり算の答えを書いてしまい、バツになる事例が多くあるようです。もう一度、教科書を見直しましょう。

1

8

10