あの夏

@DBo2750puu0hfu3

Followers

1,566

Following

968

Media

1,989

Statuses

6,504

日本酒愛好者🍶 大学時代は日・明・朝三国の武芸が修練されていた朝鮮の軍営「訓錬都監」について研究。 無言フォローさせていただく場合がございますが、もし不愉快でしたらどうかブロックしてください…… こちらは無言フォロー大歓迎です!

新潟

Joined October 2016

Don't wanna be here?

Send us removal request.

Explore trending content on Musk Viewer

HAPPY 3RD BINIVERSARY

• 152327 Tweets

Ciotti

• 92053 Tweets

#TimnasDay

• 45251 Tweets

うたコン

• 31219 Tweets

刀剣男士

• 27335 Tweets

オリックス

• 27276 Tweets

ライエモ

• 20375 Tweets

VIVA CARNIVAL

• 13222 Tweets

ジャクソン

• 13173 Tweets

Thom Haye

• 11525 Tweets

Last Seen Profiles

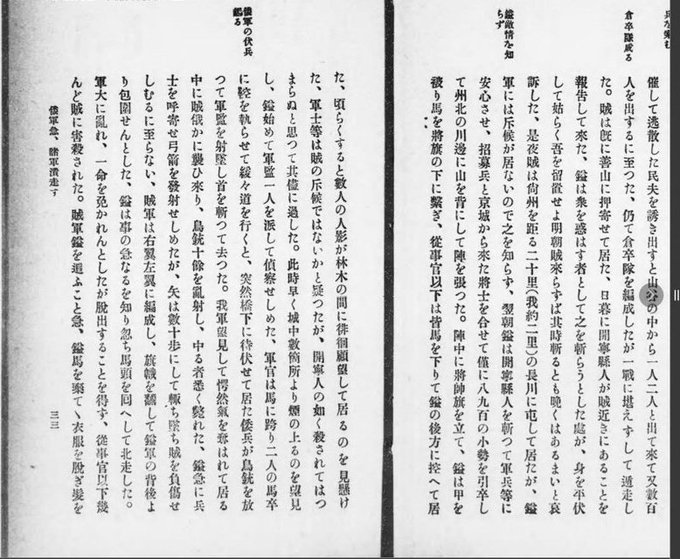

プレートアーマーの価格について

(写真がうまく撮れてないが😅)

この記述がどこまで正確かわからないが、15世紀中期頃のミラノ式プレートアーマーは「8ポンド6シリング8ペンス」で、これは現在の貨幣価値に換算すると約170万円程

従者用なら6ポンド(約120万円)と、思っていたよりは安い印象

1

92

179