Shin'ichiro Ando

@shinichiroando

Followers

531

Following

153

Media

8

Statuses

171

Theoretical physicist working at intersection between particle physics and astrophysics. A Shiba-Inu lover.

Amsterdam, The Netherlands

Joined December 2019

5月に日本大使館で行ったキャリア講演でも、男女共同参画の話に少し触れました。 大筋は以前書いた記事(引用ポスト参照)を踏襲していますが、今回改めてこちらの内容を少しずつ振り返り、2025年時点での視点を補足しながら改めて記事にしたためていこうかと思います。 👇 https://t.co/bNmd5X54nJ

note.com

※シリーズ最初の記事はこちら、前回(第6回)はこちら 前回の記事では、異国で暮らす研究者としての「マイノリティとしての日常」について書きました。 文化や言語、制度の違いのなかで感じる小さな違和感や孤立感──それは、私にとって日々の中にある“越境”そのものです🌍 そしてこのテーマを日本のアカデミアに当てはめて考えると、男女という軸がもっとも根深く、そして可視化されにくい境界であることに気づき...

心を込めて書いた以下の記事「アカデミアにおける男女共同参画はなぜ遅々として進まないのか 」を寄稿させていただきました。少しでも多くの人の目に留まれば幸いです。少し前に参加した #春の英国欧州日本人交流会 #JSPSLondon での講演を元にしています。 https://t.co/OXRmBB03tU

0

0

2

📖 新講義「宇宙物理学のための一般相対論」向けに、 80ページの講義ノートを数日で完成。 秘密兵器は生成AI。 ブラックホール、重力波、膨張宇宙── 従来なら1か月以上かかる作業が、一気に変わりました。 記事+講義ノート公開は👇 https://t.co/7I73jhU1eu

note.com

📚 新しい講義のスタートライン 今年から「宇宙物理学のための一般相対論(General Relativity for Astrophysics)」という修士課程向けの新しい講義を担当することになりました。 アインシュタインの場の方程式を出発点にして、ブラックホール、重力波、そして膨張宇宙までを一気にカバーする内容。2時間×7回という集中コースです。 従来であれば、このレベルの講義ノートをゼ...

0

4

11

E = mc²。 質量は、エネルギーの“貯金”でもある。 ごはん粒1つ、1円玉1枚、それぞれに秘められたエネルギーをざっくり計算してみました。 桁違いのスケールを、身近な比較で体感する試みです。 👇 https://t.co/5O4C5e1cox

note.com

E = mc²。 たったこれだけの式が、「質量=エネルギーの貯金」だと教えてくれます。 今回はざっくり計算で、どれくらいすごい式なのかを体感してみましょう。 ルール(ざっくり版) 光速 c はだいたい 300,000,000 m/s(3 × 10^8)。 これを2乗すると 9 × 10^16。(10^16 とは 1のあとに0が16個続く数 → 100,000,000,000,000,000) E...

0

0

1

🇳🇱「オランダ語を話せないなら昇進できません」 …それって公平? ヨーロッパで働くアジア人研究者としての日常と、そこから見えてきた“構造的な不公平”について書きました。 👇 https://t.co/UZP7ga9NxF

note.com

※シリーズ最初の記事はこちら、前回(第5回)はこちら これまでの記事では、研究費申請の現実とか、夫婦で国境をまたぐ子育ての話を書いてきました。 この講演を依頼された際に、「男女共同参画の話もぜひ入れてほしい」と大使館から依頼をいただいていて、流れ的にもそろそろそこに踏み込む段階にきています。 ただ、いきなり本題に行く前に、もう一つだけ共有しておきたいレイヤーがあります。 それは──ヨーロッパ...

0

2

0

質量とエネルギーの関係式 E=mc²。 この美しい数式の背景には、「時間や空間の対称性」が深く関わっています。 エネルギー保存の本質や、相対論的な“運動”の捉え方を掘り下げました。 👇 https://t.co/9EobwtCmIh

note.com

前回の記事では、光の速さがどこから見ても変わらないという一見不思議な原理から、特殊相対論の世界がどう立ち上がってくるのかをお話ししました。 今回はそこからもう一歩踏み込み、有名なあの式── E = mc² がなぜ成立するのか、少しずつ掘り下げてみたいと思います。 そもそも、エネルギーって何だろう? 高校物理では、エネルギーにはたとえばこんなものが登場しました: 運動エネルギー:動いている物体...

0

0

0

🚨 PhD opportunity alert! 🚨 We’re recruiting! Come join my lab to uncover how neurons influence astrocyte function in the developing brain 🧠✨ 👉 Apply here: https://t.co/HJHhGU2svr Let’s work together! 💥 #PhD #Neuroscience #Glia #GW4BioMed #Exeter

gw4biomed.ac.uk

Project Code MRCNMH26Ex Oguro-Ando Project Type Wet lab Research Theme Neuroscience and Mental Health Project Summary Download Summary How do neuronal signals drive astrocyte-mediated changes in...

0

21

21

「どんな速度で動いていても、光の速さは変わらない」 この直感に反する原理から出発して、私たちが信じていた“時間”と“空間”の常識はくつがえされました。 アインシュタインの思考をたどりながら、特殊相対論の核心に触れてみます。 👇 https://t.co/guV644f5un

note.com

どこかで一度は見たり聞いたりしたことがあるかもしれません、あの有名な式── E = mc²。 でもこれ、実は「物体のエネルギーは質量に比例する」という話だけではないのです。この式の背後には、アインシュタインがたどり着いた空間と時間に対する全く新しい見方が詰まっています。 今回は、その出発点となった原理について少しだけお話しします。 光の速さは、どこから見ても変わらない? アインシュタインが特...

0

0

0

🧠生成AIと人間の協働による執筆とは、どういうものか? 私のnote記事はすべて、自分で考えたプロンプトからChatGPTと対話しながら構成・文体を整え、最終的に自分の言葉で仕上げています。 執筆効率は、以前の数倍に。 👇 https://t.co/4A3AAHtu54

note.com

私は普段、noteに投稿している記事をすべて、生成AIの力を借りながら書いています。 といっても、アイデアを出してもらっているわけではありません。プロンプト(指示文)はすべて自分自身が考えたものです。たとえば、こちらをご覧ください: これは、以前投稿した記事 世界は『自分に似た人』でできている──人間関係とサンプルバイアスの話 の最初に私がChatGPTに投げかけた指示です。(このプロンプト...

0

0

0

「火・水・風・土」── ファンタジーやRPGに欠かせない“四大元素”ですが、 物理の視点で見ると、どうにも“火”だけ異質です。 火とは何か? 実はそれは、物質ですらない“ある現象”にすぎません。 化学反応とエネルギーの観点から、“火”の正体を解き明かしてみました。 👇 https://t.co/QRAVS3554N

note.com

中世ヨーロッパ風の世界を舞台にしたファンタジー作品。 魔法、剣と盾、モンスター、そして「四大元素」。 火、風、水、土──この4つが世界を形づくっている、という設定は、古代ギリシアや中世の自然観に由来していて、現代のRPGやアニメ、漫画でもおなじみの要素です。 でも、物理学者の目線でこの世界観を眺めてみると、ちょっと気になる点があるのですよね。 水と土は「まあ、わかる」 まず、水と土。...

0

0

0

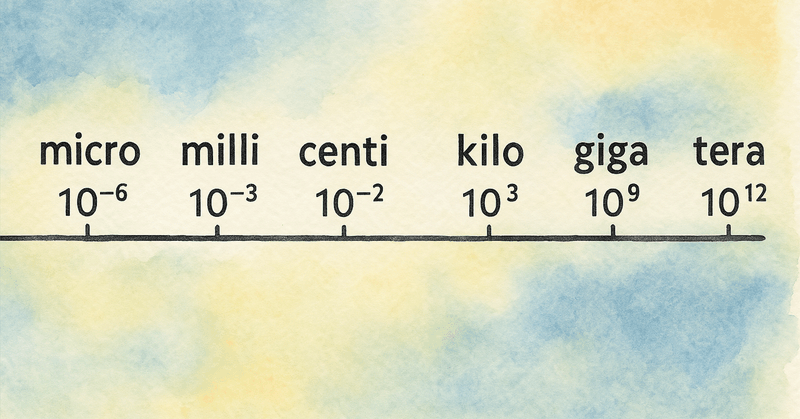

キロ、ミリ、メートル、グラム── 私たちが日常的に使っている「単位」には、実はある“数のしくみ”が隠れています。 実はすべて、掛け算でできている。 普段何気なく使っている単位の背後にある数学的な構造について、掘り下げてみました。 👇 https://t.co/tw2UUhz2hD

note.com

たとえば、こんな計算式。 「500円 + 3キログラム = ?」 これを見て、あなたは「何の話だよ」と鼻で笑ったかもしれません。 当然です。お金と重さは足せません。 でも、こういうのはどうでしょう? 「2メートル + 50センチ」 「3000円 + 400ドル」 これはふつうに計算しますよね。二つ目は円ドル換算が必要になって、ちょっとややこしいですが、それでも違和感はありません。...

0

1

6

ジェットコースターや自由落下のアトラクションで訪れる、あの“ふわっ”とした感覚。 実はそこに、重力の本質が表れています。 アインシュタインがたどり着いた「等価原理」という考え方と、 空間そのものが“曲がる”という重力の正体について、解説してみました。 👇 https://t.co/4n6pf96EzC

note.com

高所から落ちるタイプのアトラクションに乗ったことはありますか? レールから足が離れて、ふっと浮くような感覚── あの瞬間、重力が消えたような錯覚を覚えるかもしれません。 でも実は、あの「ふわっ」とした感覚こそが、重力の本質に近づく入口なのです。 自由落下中は、「力を感じない」 地上で私たちは、常に地球に足を引っ張られています。 それは「力がかかっている」からこそ。 でも、アトラクションのよう...

0

0

1

「アカデミアを越境する」第3回。研究者は、どれほど順風満帆に見える人でも、ほぼ例外なく挫折を繰り返している。 👇 https://t.co/iDe0DA0BCJ

note.com

シリーズ最初の記事はこちら、前回(第2回)はこちら 🌍 キャリア形成と「越境」:見える履歴とその裏側 💡 研究者は皆、挫折を繰り返している まず最初に断言しておきたいことがあります。 研究者という職業において、挫折のない人などほぼ存在しない、ということです。 一見、すべてが順調に見えるような研究者であっても、必ずどこかで壁にぶつかり、悩み、挫折を繰り返しているのです。 講演の中でも、自分...

0

1

11

宇宙に出ると無重力になる── そう言われることがありますが、実はそこにも重力はしっかり働いています。 ではなぜ、宇宙飛行士はふわふわと浮いているのか? “無重力”という言葉の誤解と、その本当の理由について、物理の視点から解説しました。 👇 https://t.co/HTE7kqY1rP

note.com

宇宙は無重力──そんな表現をよく耳にします。 でも、これはかなり語弊を招く言い方です。 実際には、宇宙に出たからといって重力がなくなるわけではありません。 たとえば、国際宇宙ステーション(ISS)は地表からおよそ400kmほど上空(正確には約420km)を飛んでいます。 この高さでも、地上で感じる重力の約90%程度の強さが残っています。 ではなぜ、宇宙飛行士たちはふわふわと浮いているのでしょ...

0

1

8

「あなたと私の間にも重力がある」── それは比喩ではなく、文字通りの話です。 質量がある限り、すべてのものの間には重力が働いています。 この不思議な重力を、なぜ私たちはを当たり前に感じているのか。 その背景を、スケールと物理の視点から考えてみました。 👇 https://t.co/nPVynLeGyd

note.com

重力。 誰もがその存在を実感しているはずのこの力には、ちょっと信じられないような特徴があります。 実は、自然界に存在する4つの力のうちで、重力は圧倒的に“弱い”のです。 ただし、それは感覚ではなかなか分かりません。 なにしろ、私たちはふだん太陽や地球といった巨大な天体による重力しか経験していないからです。 万物を引き寄せる、でも“弱すぎて見えない” 「万有引力」という言葉の通り、この宇宙に��...

0

0

0

先日、在オランダ日本大使館で開催された日本人研究者交流会( https://t.co/NmjKTfZyM0)に参加しました。 そこで行ったキャリアトークの内容を、今日から何回かに分けて隔週でnoteに公開します。 👇 https://t.co/cZ0NE0NltX

note.com

2025年5月14日、在オランダ日本大使館で日本人研究者交流会が行われ、そこで基調講演を行ってきました。 大使館の公式ニュースはこちらから。 この講演は、大使館から依頼をいただいたことがきっかけです。「キャリア」や「家庭と研究の両立」に関する話をしてほしいという内容でした。 いわゆるキャリアトークというものですが、対象としてはオランダや周辺国に住む学生や研究者(大学・研究所・企業含む)を含む...

5/14、在オランダ日本国大使館にて「日本人研究者交流会 in the Netherlands」を開催。アムステルダム大学安藤真一郎氏の講演や政府系事業、有志勉強会等の紹介などを通じ、分野を越えた交流とネットワークが生まれました。ご参加の皆さま、ありがとうございました! https://t.co/5rg090aeBA

0

0

1

日本人はなぜ英語が苦手なのか── 長年そう思い続けてきましたが、海外で暮らし、他国の人々と接するうちに、少し違う見方を持つようになりました。 言語間の“距離”、そして環境の違い。 私自身の経験を交えながら、あらためてこの問いを考えてみました。 👇 https://t.co/CSfTKCpUeh

note.com

国際会議などに参加していると、日本人だけが周囲から少し浮いて見える──そんな光景に出くわすことがあります。 以前は、それは「日本人はコミュニケーションが苦手だから」という話で済ませていた部分がありました。 けれど、よくよく観察してみると、どの国の参加者も、基本的には同じ言語を話す仲間どうしで固まりがちです。 スペイン語、ドイツ語、フランス語など、それぞれの母語で気軽に談笑している様子は、どこ...

0

0

3

5/14、在オランダ日本国大使館にて「日本人研究者交流会 in the Netherlands」を開催。アムステルダム大学安藤真一郎氏の講演や政府系事業、有志勉強会等の紹介などを通じ、分野を越えた交流とネットワークが生まれました。ご参加の皆さま、ありがとうございました! https://t.co/5rg090aeBA

0

2

9