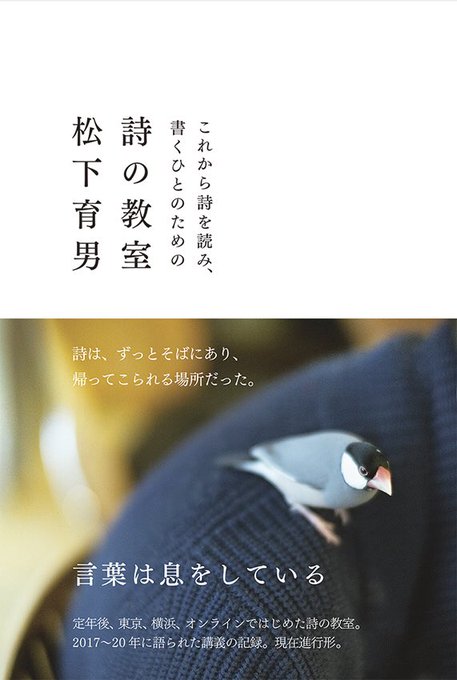

松下育男

@fampine

Followers

4,194

Following

113

Media

1,440

Statuses

7,813

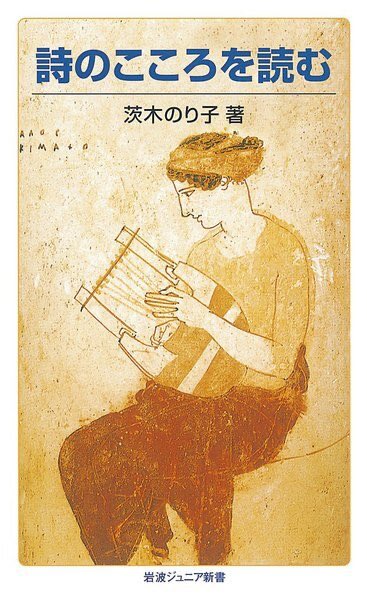

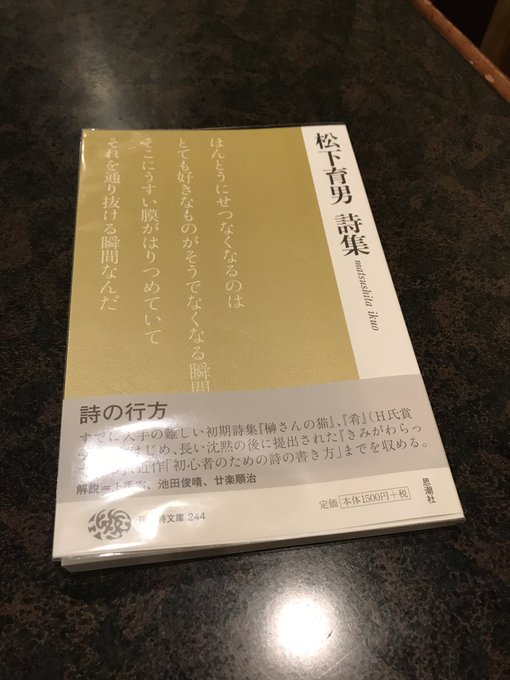

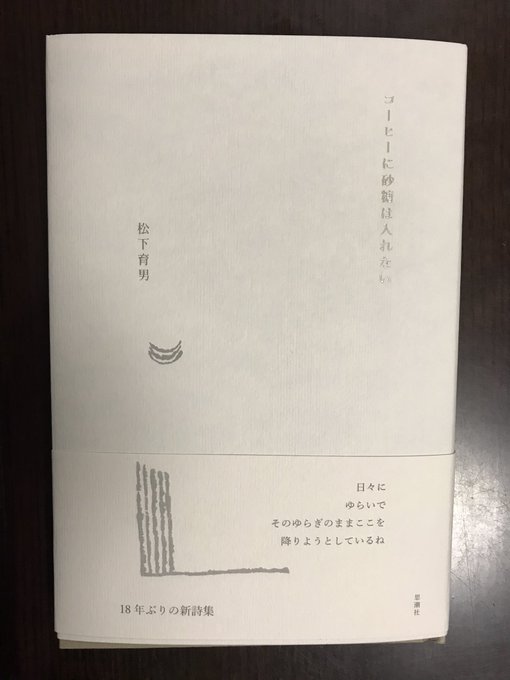

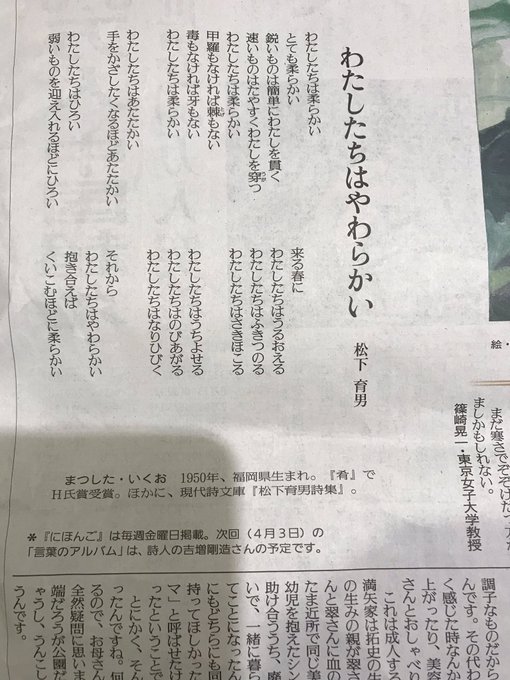

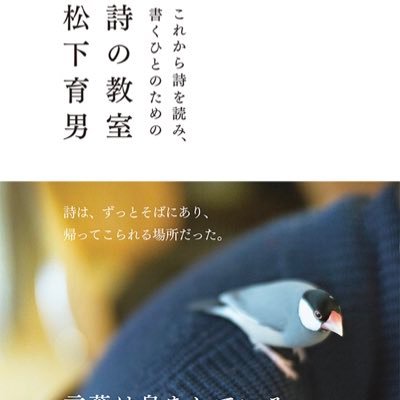

詩とともに生きる。詩集『肴』(H氏賞)、他。詩の教室をやっています。現代詩文庫『松下育男詩集』、詩集『コーヒーに砂糖は入れない』講演録『これから詩を読み、書くひとのための詩の教室』発売中。

Joined August 2010

Don't wanna be here?

Send us removal request.

Explore trending content on Musk Viewer

Modi

• 1008290 Tweets

Farage

• 420452 Tweets

Nigel

• 316212 Tweets

Begoña

• 217745 Tweets

Garland

• 149229 Tweets

Sunak

• 124624 Tweets

Grabois

• 70957 Tweets

Keir

• 70515 Tweets

OBMEP

• 68072 Tweets

Halsey

• 55818 Tweets

Rihanna

• 49486 Tweets

Checo

• 46898 Tweets

Chainsaw Man

• 38644 Tweets

#ITVDebate

• 36344 Tweets

Red Bull

• 35767 Tweets

Fujimoto

• 33662 Tweets

Denji

• 29751 Tweets

Bancolombia

• 27361 Tweets

Isabella

• 25666 Tweets

Yoru

• 22680 Tweets

Fenty Hair

• 19464 Tweets

Sainz

• 15918 Tweets

Beele

• 14711 Tweets

#BorsadaVergiyeHayır

• 13992 Tweets

Alcaraz

• 13462 Tweets

Brukseli

• 11401 Tweets

#KohLanta

• 10789 Tweets

Bruno Fernandes

• 10353 Tweets

TRES DE FEBRERO

• 10163 Tweets

Last Seen Profiles